SEARCH

搜尋

最新開示

-

精進勤行日常定課

我們聽聞佛法,學習佛法,但是我們很難馬上就能成就,所以我們要做功課,慢慢地薰習,日漸累積自己的福慧資糧。做什麼功課?禪修、持咒、念佛、念經。

-

無分別的聆聽

寂靜修只是一個引導,引導你能夠去聆聽,引導你聽到內在,從見聞覺知裡面拉回來,拉回來到聆聽。聽是本能,我們的耳根,「根」就是一個本能的意思,根、塵、識,塵就是相應耳朵聽到的東西-聲音。

-

過福慧具足的生命

福慧要如何具足?慧要靠修行而來,要多讀經、多禪修;福則是要做有福氣的事,也就是要去做接緣的工作。

-

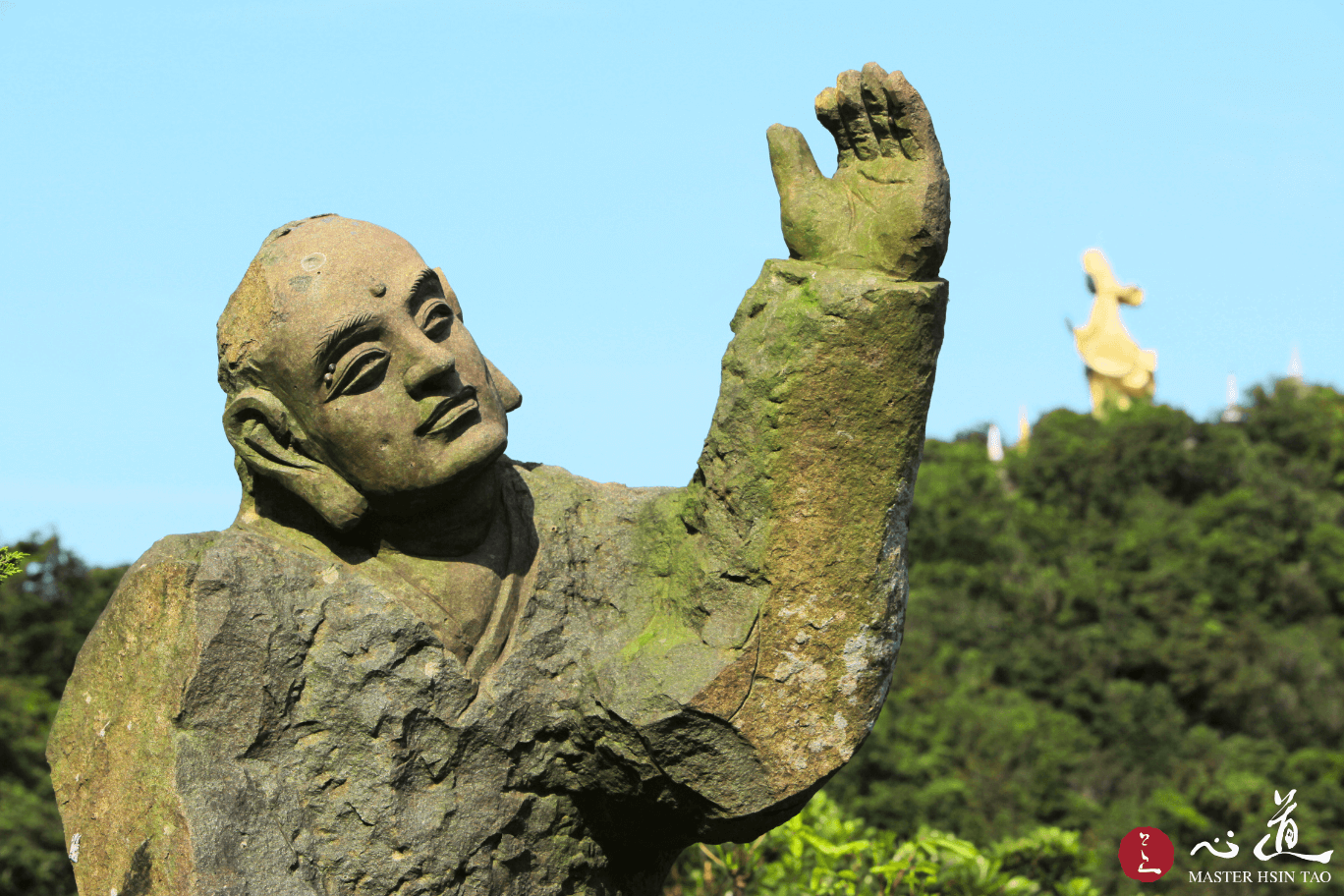

心道法師說禪宗故事——聽蛋的聲音

佛法絕非只是想法,更是做法。大家如果只會想,是不會成功的,還要去做!

-

禪修問答——心靈的食糧

禪就是大愛,我們要讓佛光遍照一切處,讓一切處都是禪,所以只要是禪,沒有說我在哪裡、不在哪裡;禪,哪裡都在,也哪裡都不在。

-

正見的苦行(上)

佛陀在出家後,曾經過六年的苦行,最後在菩提樹下證悟。佛陀在苦行的時候,等於是把靈性的染著──貪瞋癡慢疑洗滌乾淨。

-

出離輪迴的鎖鍊

坐禪,就是要找回己心。心是什麼?心就是覺知。覺知是什麼?大家可以看到我、聽到我講話,這就是覺知。所以心是覺知、無形無相,屬於靈性的世界。

-

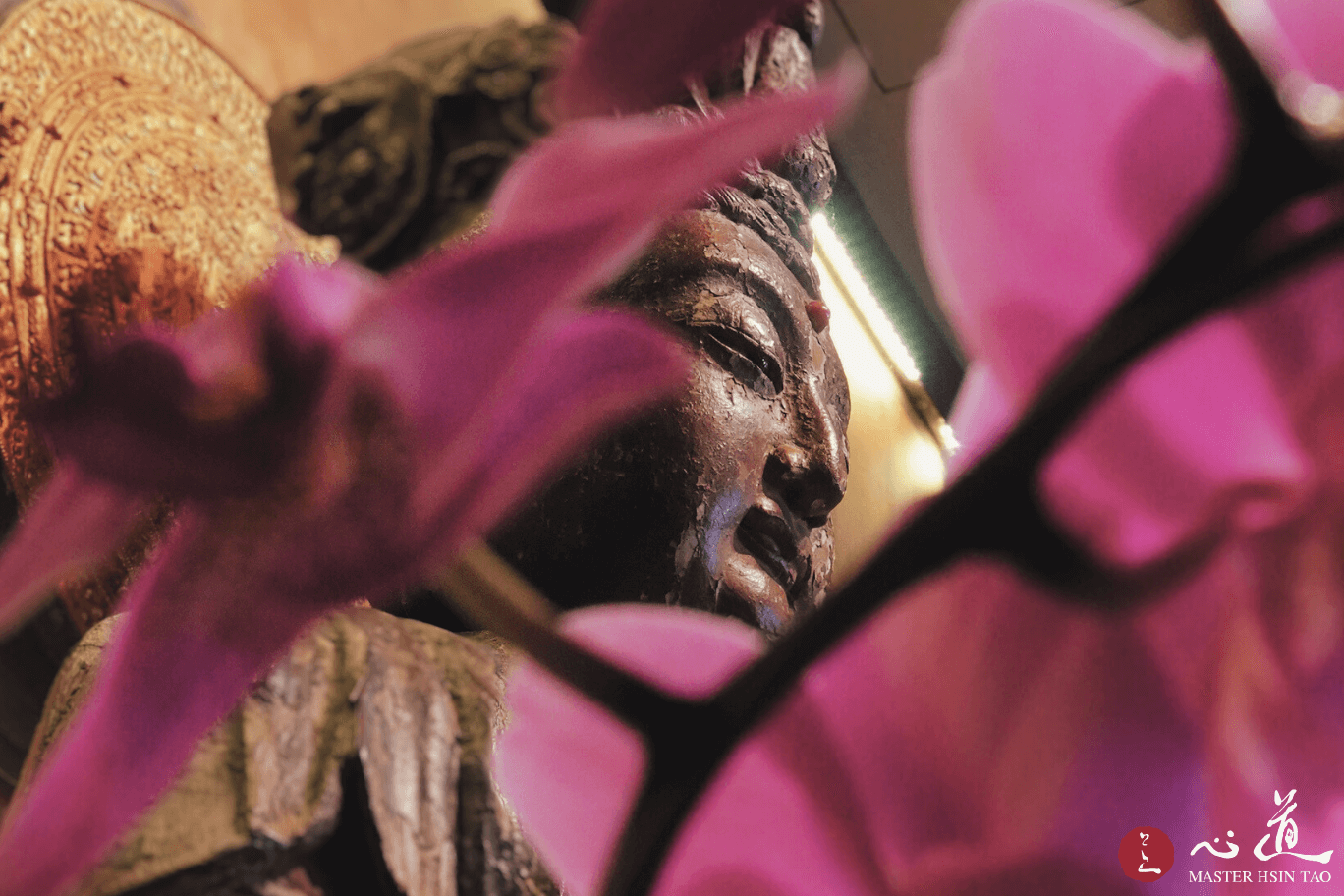

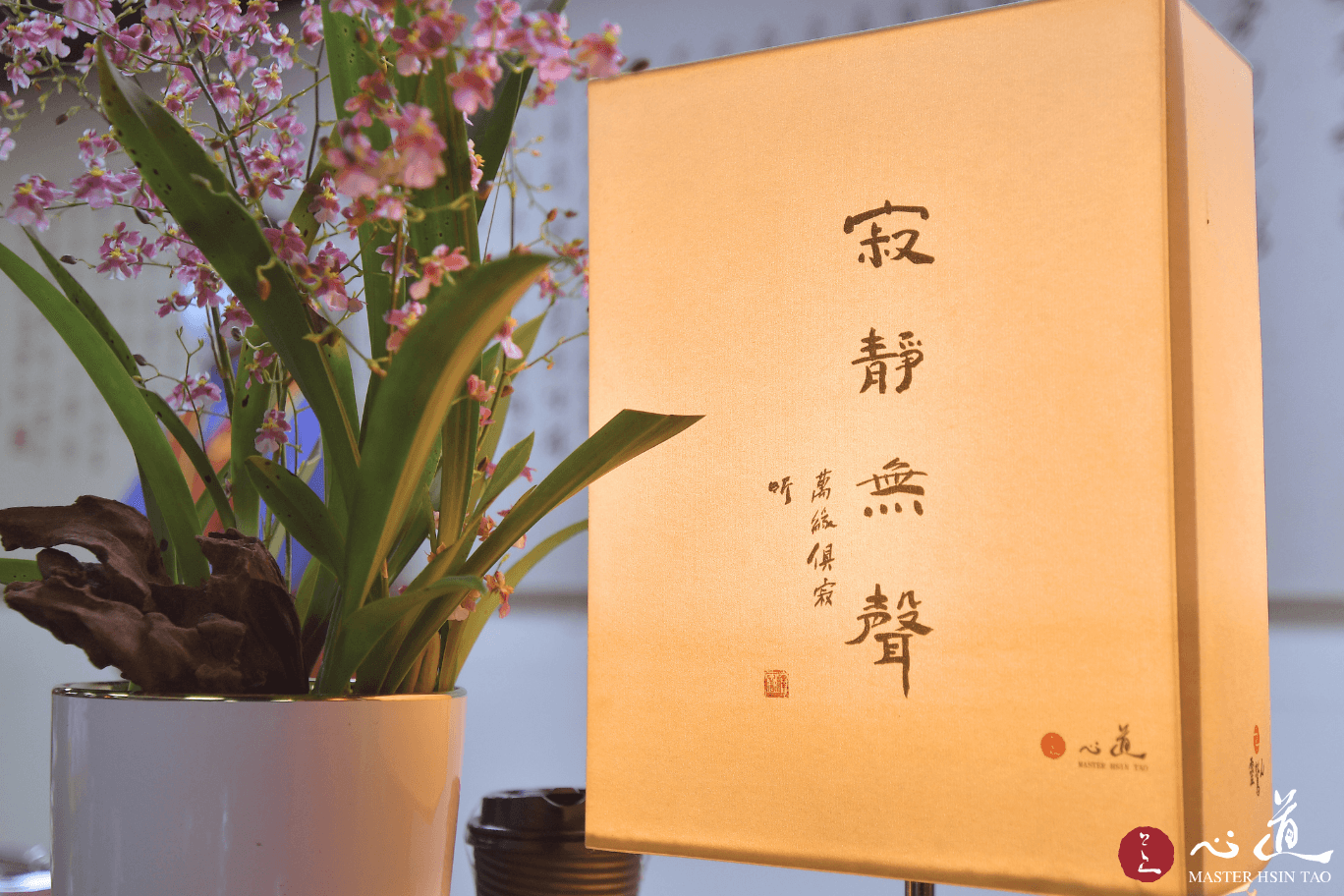

聽出無生覺心性

自性的聽、自在的聽,用耳朵去覺受,聽沒有、聽寂靜,寂靜就可以跟我們的心相應,自然而然的聽,聽的本身就是心性。

-

心中之鳥

吵雜的小鳥代表著我們內心繁雜的聲音,只要我們把心靈的籠子打開,放開這些「心中之鳥」,讓煩惱遠離,我們的內心就可以寧靜下來。

-

修持戒定慧三學

佛陀告訴我們,修行的目的就是要離苦得樂、明心見性,這些都要從戒定慧做起。

-

世界宗教博物館19周年館慶 以慈愛止息苦難

世界宗教博物館舉行十九周年館慶

-

生是死的警惕

有生必有死,生就是死的警惕,這也提醒著我們要好好修行、好好精進

-

慈悲與禪

有人問:靈鷲山的宗風是什麼?看起來有藏密的感覺、看起來也有南傳緬甸的味道。到底靈鷲山是什麼?其實靈鷲山的宗風就是「慈悲與禪」。

-

我最初的願力

剛開始我自己修小小的儀軌幫他們超度,直到現在我們每年都在桃園巨蛋啟建大型的水陸法會。

觀音法門

-

跟著觀音菩薩的願力走

近來流感以及前幾年的 Covid-19 大流行,疫情的狀況總是讓我們不安,我們更要用信仰的力量,好好相信佛法,覺醒世間無常、諸法無常,沒有一個是不無常的。現在大家一看到疫情來了,就慌慌張張,不曉得何去何從,忘了觀音菩薩的願力,也忘了師父常常教大家的修持方法。什麼方法?就是我們三大生活原則──〈大悲咒〉、《金剛般若波羅蜜經》、《普賢行願品》。

-

跟隨觀音的腳步

我們很幸運能跟與觀音菩薩連結一起,觀音菩薩又叫「虛空性」,這個虛空性就是任何一個虛空的地方祂都存在,也就是我們的靈性,每個人都有靈性、覺性,如果把身體這個殼破掉的時候,我們就可以顯現我們覺性的那份虛空,也就是跟觀音菩薩同一個覺性。

-

學習觀音菩薩

近年來,全球因戰爭、地震、海嘯、天災、人禍等災難頻繁,世界末日傳聞不斷,人們活在恐懼不安中,更需要發揚觀音菩薩「永遠與苦難的眾生同在」這種慈悲濟世的精神,讓更多人知道觀音「千處祈求千處應」的慈心願力,帶動學習觀音菩薩這種全方位、全天候、全心服務奉獻的精神。

禪修

-

坐禪回到心

心為何能長壽、永恆?因為所有的相都會壞,心無相,所以不會壞。我們常常要去觀照,回到這個沒有相貌的心,習慣不以相為心,以無相為心,這就是師父的心法。

-

聆聽覺性的寂靜

禪修的時候,我們的心不要有執著、不要有罣礙,如果有的話,我們就觀照空性,一切都是因緣和合,緣生緣滅,沒有一個東西是停留的。

-

禪修 錘鍊清淨的覺性

我們每個人都有一個學習的本能叫做「覺知」,有了這個覺知才有辦法學習,這個覺是眾生與佛同時具足的。

-

生活禪觀

其實,禪修也是一種生活,禪修時,大部分的時間是坐著,那其他的時間呢,走動的、接觸的,都必須要把握。

-

春季禪修閉關——心性明空 法報化三身現前

蓮花生大士說,如果這一生我們不認識自己的心性,那麼就是非常大的過失,這是非常慚愧的事,因為心性一直在那裡,但是我們只把它當作現象來看,所以我們要用明空來看一切的現象,「明是報身,空是法身,化身是能顯現」,一切現象都可以自由的顯現在一切處。

-

春季禪修閉關——覺性沒有我 行無私的慈悲

我們觀覺性、看覺性,覺性是沒有東西的,在哪個地方都是一樣的,這是我們要常常做的,才會把本來面目的功效、功能做到沒有我、沒有一切,這都是要從觀覺性裡去達到的。 沒有觀是不可能有修行的,只會是一個知識,知識是一種分別心、執著心,如果我們離開知識,那就不會有執著心,所以我們不要被誘惑產生分別執著,產生生命輪迴。

-

春季禪修閉關——覺性生萬法 同體大悲心

我們的本來面目就是父母未生前本來面目,本來面目就是我們要先找這個心。所謂的明心,是看到自己的心,知道沒有一個相是自己的心,沒有一個相是屬於自己,父母未生前我們沒有一個結構體,所以我們的這個心不是結構體,涅槃妙心,無形無相。

-

春季禪修閉關——觀覺性空 常行自在

我們在現象裡貪染的任何執著都叫做愚癡,愚癡就是我們對事情貪染不放,這就是執著。

-

春季禪修閉關——以觀照永續我們的覺性

2025年2月17日,又到了我們每年春季的禪修關期,今年我們有從德國、奧地利回來閉關的弟子們,從國外回來這麼遙遠的路途實在很難得,希望大家在這次的禪修閉關能夠有所領悟、有所明白,更能持之以恆長期的永續照顧我們的心性。

-

禪的世界就是華嚴的呈現(上)

我們在華嚴世界裡面,是種子遍滿,可是都不離開真心,也就是不離開我們的本來面目。華嚴世界就是心顯現的種種因緣變化、種種的發心,我們要知道都不離開一心。「一心不離華嚴,華嚴不離一心」,這就是禪跟華嚴的互動關係。

-

2024年僧眾秋季禪修閉關——看覺觀性 了無分別

我們的本來面目清淨無染,清清楚楚,毫不含糊,什麼現象都沒有。本來的覺性就是不生不滅的,本然如此,它一直都是這個樣子,沒有現象,讓我們清楚所有的變化,又從這些變化裡讓我們知道它不是一個實體,無所從來,短暫的顯現,不知不覺當中又消失了。

-

2024年僧眾秋季禪修閉關——直觀覺性 看見明空的本質

2024年9月11日至20日,是靈鷲山僧眾秋季的禪修關期。禪宗的「離語言文字」這樣一個傳承,也就是以心印心,直接的體會、直接的感受、直接心跟心清楚的相印,如同「佛陀拈花,迦葉微笑」一樣,是最高的相印。

-

坐禪聽心

坐禪如果是坐身體,在身體裡面一直打轉,那是在浪費時間,我們要在心上用心,而不是執著在身體上。

-

全球化時代下的中國禪

今天為什麼要跟大家分享中國禪呢?因為當代最大的危機,就是心靈的嚴重旱災,造成生命的不安,而禪正是符合這個全球化時代的心靈良藥。

-

無所住而生其心

我們不是怕妄念,怕的是跟它跑。如果不跟它跑,看它生起,就像水泡一樣,生起就會滅去,生起看得到,滅去也看得到,不隨它,隨圓潤的心。

-

用禪的心生活

現代社會需要一顆寧靜的心來處理複雜的事情。我們的人際關係複雜、工作壓力大,加上龐大、多元的資訊變化無常,使得我們做決策時,壓力也很大;加上對於末世的恐懼,也造成大家的一種心理負擔。

-

春季禪修閉關——本來面目與虛空一體

我們把心解剖以後,只剩下明與空,只有明空是我們要去認知清楚、覺察清楚,要專注在覺的清楚。

-

春季禪修閉關——禪修,找到永生的原靈

我們為什麼要坐在這裡?這些奧地利、德國的弟子從那麼遠的地方來到這裡要找什麼東西?什麼東西是我們要去找尋的?如果我們不找尋,我們會在哪裡?

-

春季禪修閉關——同體靈覺顯大悲

現在我們每天禪修觀照,來抓住這個心,但,心要如何抓?它什麼都不是,所以我們必須用無所有的心,去抓這個動亂不安的心,讓我們清楚的專注在覺的本質上。

-

春季禪修閉關——聖潔的靈性與明空合

2024 年 2 月 26 日開始,靈鷲山全體僧眾進入四十九天的春季禪修閉關。每年我們透過禪修觀照內在的自性、內在的覺性,從觀照來了知覺是什麼、性是什麼,覺就是我們清楚了知我們的心;性,了知覺是清楚的,清楚的本質是空的,所以「覺是清楚,性是空的」。

-

學佛從拆除執著做起

有了禪修的福報,還要證悟空性的智慧才算覺悟,例如禪宗有個香巖禪師,當他在挖地的時候,挖到一塊瓦礫,瓦礫彈跳起來,碰到竹子清脆的一聲,打開了他的智慧,他就開悟了。

-

在禪的空性中連結聖者的 DNA

在尼泊爾朝聖期間,朝聖團來到密勒日巴禪修中心進行二天的禪修行程。

-

尼泊爾平安禪與喜悅之會

2023年10月18日,來到尼泊爾第一天,我們與喜悅基金會的成員有一場禪修之會。

-

2023年僧眾秋季禪修閉關——心的空間 離造作顯空明

為了找到我們的根源,我們的本來面目,透過坐禪找心,找到這個心,安住這個心之後就是證悟這顆心。

-

寂靜無生

一面聽海浪,內心就寂靜。我們一面聽的時候,外在聲音就沒有了,越來越沒有,只有內在的寂靜;我們再繼續聽內在的寂靜的時候,內在的寂靜也沒有了。

-

春季禪修閉關-安心之道 歇即清淨

我們這個父母未生以前的本來面目,什麼結構體也沒有,什麼現象也沒有,不是妄念,既然不是妄念,那麼我們的執著又是什麼?執著就叫做頭上安頭,在我們這個沒有頭的心,再安一個頭,所以叫做執著,因此我們要做「歇」的工作,「歇」讓妄念自動靜下來、自動寧靜下來,「歇即菩提」。

-

春季禪修閉關—用禪修導航到我們的本來面目

本來面目無形無相,沒有現象可得,我們清清楚楚的知道無形無相,沒有現象可得,了知這個相貌是無的、空的,安住在這樣的場景裡,也就是我們心的常態。就這樣子用有相的心慢慢的回到沒有相的心,由這樣子來導航我們漸漸的見到我們的本來面目。

-

2022年秋季禪修閉關—以覺觀覺醒空無的心性

靈鷲山僧眾的秋季禪修閉關,十天的關期雖然不像春季的二十一天那麼紮實,但是不論閉關時間的長短,就是要把心管好、把心安住好,閉關就是管好我們的心、安住好我們的心。

-

平安禪四步驟

平安禪的修學內容,主要來自於「呼吸法」與觀音菩薩「耳根圓通法」的組合,含有四個步驟:調息、淨心觀照、覺知出入息與聆聽寂靜。

-

寧靜帶來生命的喜悅

寧靜可以帶給人從內心發出的新生能量,是現代人最需要的。各宗教皆有各自禪修寧靜的方式,有閉靜、禪修、閉關等,最重要的是透過寧靜找到與自我、與真理的契機點,從寧靜中發現宇宙的生命共同體。讓我們一起從寧靜運動開始,造福地球、造福世界、造福我們每一個人。

-

找到永恆的快樂

禪修就是找回自己,讓我們離開一切的執著跟罣礙,用聆聽來寂靜。

-

生活的正念

以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」這五個,來教育我們學佛的弟子,能夠在內心萌芽主要的關鍵,就是我們的心是否安定,而能夠讓心安定的方法,就是禪修!透過禪修打坐來涵養身心、修身養性,延伸自己生命的涵養與力量,讓身心靈「自淨其意」。

-

禪修四部曲

禪修,有人說是內觀,有的說是外觀,我稱它為心觀,就是觀照我們的心性。不論是僧眾的禪修閉關禪七、或是為在家眾所舉辦的平安禪一、禪三、禪七,都是以平安禪四步驟來引領大家,照見自己的本來。

-

不住相 不入輪迴

今生我們來到這個世間,能夠常常運用聞思修、修持寂靜修的時候,我們在哪裡都是自在的。

-

正法眼藏

每個人都有正法眼藏,但覆蓋住了要經過佛的引導我們才能知道自己的心,而禪修就是回家的路,讓我們的心回家。

-

禪的面貌

我們在禪修中沉澱妄念,學習放下。經過禪修的洗滌,我們的心會放鬆、清楚,回到生活與工作,會有更全面的視野與心量。

-

調適一下會更好

最好的方式就是禪修,讓自己靜下來,什麼事情都不要想,讓自己在清清楚楚放鬆的狀況下,安靜的做修行。

-

心道法師2010閉關手札-念起生業

在日常生活中一定要時時刻刻地照顧好我們的心念。

-

2018韓國禪修問答集

我們到韓國江源道參加第五屆世界禪修大會。禪修主要的目的就是讓我們的心不迷失。

-

新加坡禪修—能給是福氣能空是解脫

禪修就是時時保持那份清爽、明朗、放下、放空,要開放、往前努力的為我們的生命做出快樂的奉獻。禪修是開朗、開心、放寬心胸,同時把生命活出來。

-

禪修,享受心中的和平

因為世界宗教博物館這個平台,開啟了我們推動「愛與和平地球家」的使命,然而,在這個過程中,我們發現如果內心沒有和平,這個世界不可能和平,而心的和平則要從內心的安定開始,當我們真正發現內在的愛與慈悲的時候,我們才會真實地推動和平。